科技

Orion AI Glasses真無線式設計 Meta研發AR眼鏡Orion如何改變世界?

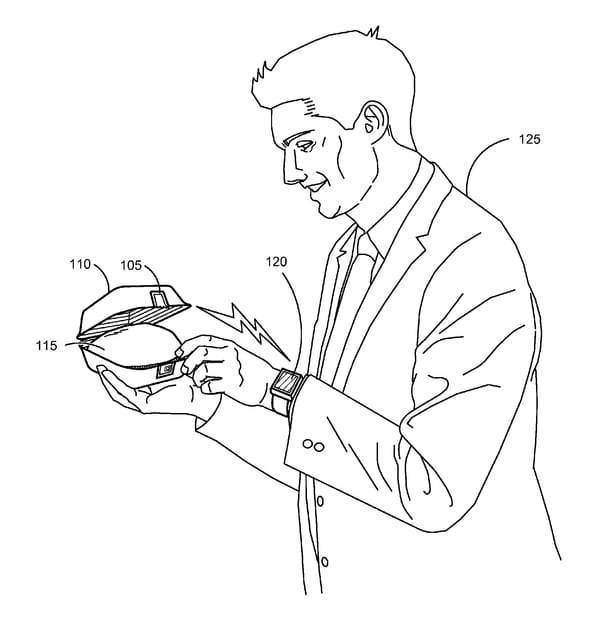

Meta發表無線AR眼鏡Orion與普通眼鏡無異? Meta花上10年時間研製的擴增實境AR眼鏡Orion,單從外觀來看,設計與普通眼鏡無異,重量只有98g,相比起現今市面上的AR裝置輕巧得多,而且更是無線式設計。佩戴後,還會整合虛擬與現實的體驗,所以走到街上也與日常打扮沒有大分別。 AR眼鏡Orion是怎樣操作? 除了眼鏡外,Orion還有手腕帶和長方形處理器。操作方面,主要是透過手腕帶以不同手勢瀏覽和操作介面,可上網、用AI、玩遊戲,以及與親友進行視訊通話。也許未來不再需要手提電話了。 AR眼鏡Orion的售價會是多少? 根據Meta所講AR眼鏡Orion耗時逾10年的時間研發,花費了數十億美元去製作,而外媒表示Orion的成本價高達1萬美元,所以估計定價超過10萬港幣。暫時Orion預定於2027年正式發售,期望成本進一步降低,達至較合理的水平。